肥料や土の勉強をし始めた時に、ちょっと躓いたことを簡単にまとめる形式で書いていきます。

共感してもらえる部分があれば嬉しいです。

生理的酸性の肥料ってなんだ

肥料の勉強をしていて、

「○○は化学的酸性です」→なるほど

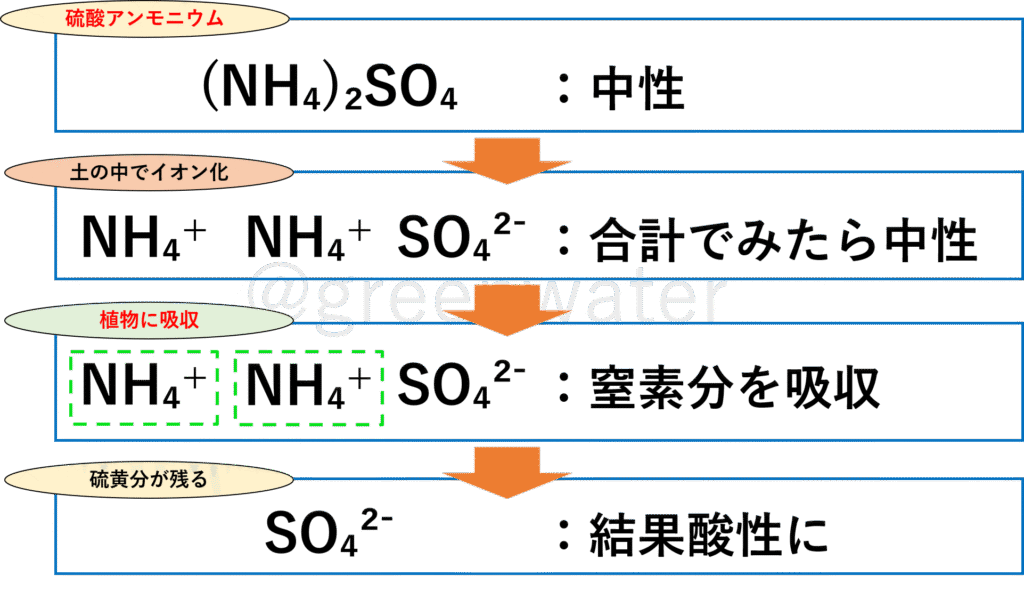

「硫酸アンモニウムは中性肥料だが、生理的酸性で土のpHを下げます」→???

となりました。

私としては、「硫酸(酸性)とアンモニア(アルカリ性または塩基性)がくっついているから中性。で終わりじゃないの?」と思っていました。

と言うことで調べてみると、以下のとのことで理解しました。

(農業技術事典から。一部抜粋、途中省略アリ)

生理的酸性とは「土壌に施用した後に示される反応によって酸性を呈する肥料は、生理的酸性肥料。例えば、硫酸アンモニアは、化学的中性肥料であるが、植物が窒素などの主成分を吸収した後、硫酸根酸性の副成分が残り、土壌を酸性化する生理的酸性肥料である。」

つまり、↓のステップを経ることで酸性になるということですね。

実際にはアンモニアは微生物によって硝化されて硝酸態窒素になってから、植物に吸収されることが多いですが今回は省略。

可給態○○とは・・?

特に勉強中に目にしたのが、可給態リン酸。

文字を見れば何となく意味がわかるけど、可給じゃないリン酸とは一体、、と思っていました(当時)。

これも調べると、作物を含む植物が吸収できる形態のリン酸を指すとのことです。

つまり反対に不可給態のリン酸とは植物に吸収されにくい形態であり、例えばアルミニウム型リン酸、鉄型リン酸があります(参考:農業技術事典)。

その後、勉強を進めると以下のことを知りました。

・リン酸肥料を施肥すると土中の反応を経て様々な形態のリン酸となり、最終的な施肥リンの利用率は10~20%ほど(窒素やカリウムよりも低い)

・火山灰土では土にリン酸が吸着してしまって、植物が吸収しにくい(不可給態)状態になりやすい

・上記のアルミニウム型リン酸や鉄型リン酸などの不可給態リン酸が多い場合、植物の種類によっては根から有機酸を出し周辺のpHを下げることによって、リン酸を可給化して吸収する

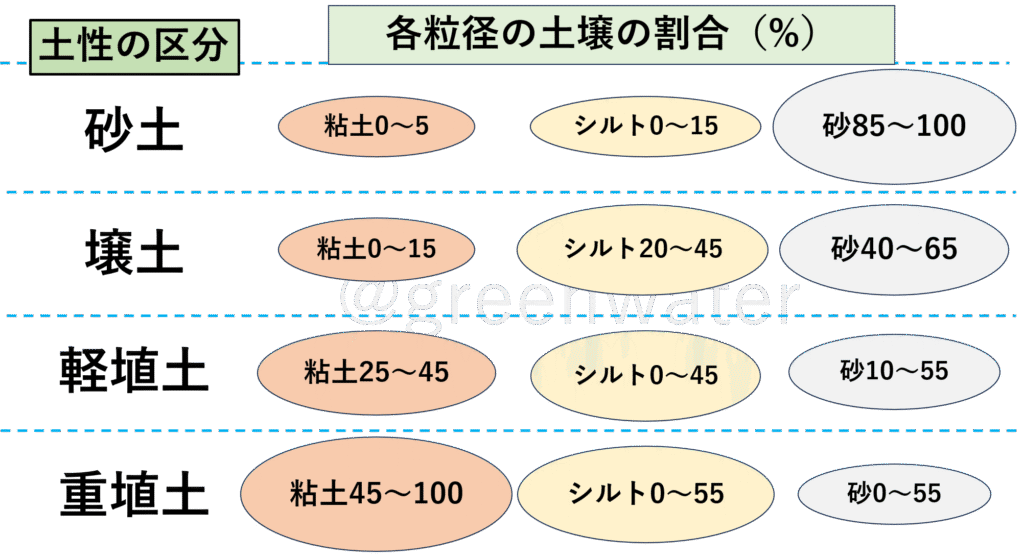

土の種類。埴土、ソルト・・色々あるな

土の種類を勉強していた時に、埴土?ソルト?

土とか砂とか色々種類が出てくるけどよくわからん、となりました。

その後、勉強し整理したのが↓の感じです。※国際土壌学会法によるものをアバウトにしたものです。

つまり、埴土は土性の区分名、そこに含まれる各粒径の土壌の1つがソルトと言うことでした。

なのでこの2つは立ち位置が違うと言う訳ですね。

以上、土壌や肥料について勉強し始めた時にちょっと疑問に思ったことを書いてみました。

一応第一弾のつもりなので、他にも思い出したら第二弾・・と続けていこうと思います。

コメント