本記事は途中に宣伝・広告の欄があります。「まだそこまで・・」と言う方はスルーしてもらえると幸いです(‘ω’)ノ

農業、家庭菜園などで野菜、果樹などを育てる時に大事になる土づくり。

大事ではありますが、実際のところ

・結構疲れる

・すぐではなく中長期的に効果が出る

という特徴があり、先を見ながら行うことが求められます。

そのため、現実的に考えると作業を行うにあたって、

しばらく放置しても良い状態を保つ土づくりが目標になります。

一般的に土壌改良の資材として、もみ殻くん炭、バーミキュライトなどなどがありますが、

今回は効果が安定的に長続きする所に焦点を当てて、腐植を推します。

腐植とは農業技術事典を参考に説明すると、土壌中の有機物のうち生物や枯れた植物(新鮮な状態)を除いた有機物、となります。機能として窒素やリンの供給や、排水性・保水性および通気性などいわゆる土づくり効果の役目を持っています。

ということで今回は放置しても良い状態を保つ土を作るために、土に腐植を多く入れようがテーマになります。

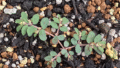

1番簡単・手軽なのは畑やお庭の雑草を刈って、そのまま地面に置いておく、ことですね。次第に枯れた後微生物の力を借りて土に様々な効果を与えてくれます。

(ただし、風で飛んでいくリスクや土に与える効果が小さいなどのデメリットがあるので、基本的には土に混ぜ込んだ方が良いです)

腐植の土づくりの効果

私が気になった順に腐植を入れることのメリットを紹介します。

肥料分を蓄え、必要な分放出する

一般的に肥料(特に化学肥料)は撒いたあと、水に溶け土に浸み込み植物に吸収されます。

この時、植物が吸収しきれなかった肥料分(過剰分)はそのまま土から流れ出てしまいます。

これは主に地下水への環境汚染や、肥料を本来必要な量以上に用意することになりシンプルにもったいないなどのデメリットがあります。

反面、腐植が多く含まれる土壌だと腐植が養分を吸着しており、植物が必要な分だけ放出するという適正な状態になります。

ここからはイメージなります。

腐植を増やすことは人間のダイエットにおける筋肉量を増やすことに似ていると思います。

増加する、減少するの効果は逆になりますが、

・筋肉による基礎代謝のUP≒腐植による持続的な栄養分の供給

・一時的な運動によるカロリー消費≒肥料をあげることによる栄養分の補給

と言えると思います。

ダイエットをするにあたって、筋肉量を増やし基礎代謝を高めることで運動をしていない時でも脂肪燃焼の効果を得ることができます。同じように腐植を増やすことで肥料をあげなくても持続的に養分を植物に供給することができます。

土壌微生物の数・種類を増やし植物を健康にする

腐植が餌となり土壌中の微生物の数や種類が増えます。

そうすることで植物にとっての病原菌が増えにくくなり、植物の病気にかかりにくくなります。

これは人間で言う腸活と類似していると思います。

→主に食事で食物繊維を摂ることで腸内環境を良くし健康を保つ活動のこと

・食物繊維をたくさん摂る≒腐植を増やす

・腸内細菌を増やす≒土壌中の微生物を増やす

どちらも微生物なので当たり前と言えばそうなのですが、腸内環境と土壌環境は他の部分でも似ているところがあると私は思っています。

また糸状菌が増えることで団粒構造の形成につながり、排水性・保水性や通気性、保肥力のアップにつながります(腐植の効果と相乗的に期待!)

あと多くの場合で、土壌を肥沃にしてくれるミミズも増えると思います。

土壌中のpHを調整する

植物が育つに適したpHの幅があります(微生物、人間にももちろんあります)。

腐植を入れることで、前述の通り微生物の活動が活発になりますがその過程で土壌中のpHも適正化してくれるそうです。

これは私の予想ですが、植物に適したpH幅と多くの微生物に適したpHの幅が似ているため、自然とその環境に近づくのかなと思います。

腐植量が多すぎる場合のデメリット

ここまで腐植を増やすメリットを紹介しました。

ただもちろん限度はあります。基本的に生えている雑草を刈って土に混ぜ込むやり方であれば、そこまで過剰について心配する必要はありませんが、念のため注意点として知ってくと良いです。

腐植の中でも特に有機物にあたる成分が増えすぎると土壌中の窒素が少なくなり、本来植物が吸収するはずだった量を下回ることで成長が抑制されてしまいます(いわゆる窒素飢餓)。

有機物が増えることでそれをエサとする微生物が増えます(これ自体は悪いことではない)。ただし、微生物は窒素など他の成分も使いながら増えていくので、過剰に微生物が増えるとその分、窒素を始めとした他の成分が減少し植物の必要な分に不足が出てしまう、という事態になります。

その場合は、不足分を肥料で補うなど対応策はあるのでそこまで心配し過ぎることはありません。

参考にした本

今回、腐植について色々書かせてもらいましたがそれらの知識は主に↓の本から吸収させてもらいました。

文章間隔に比較的ゆとりがあり、ページ数の割に文字数は多くなく構成なども読みやすい流れとなっているので、気になった方がいれば覗いてもらえると嬉しいです。

勉強と言うよりは、「へ~、土ってこんな感じで良くなっていくんだ」的な雰囲気で読めました。

「生きている土壌 腐植と熟土の生成と働き」農山漁村文化協会発売(エアハルト・ヘニッヒ著、中村英司訳)

コメント